Wege zu Cranach

Auf den Spuren einer berühmten Malerfamilie

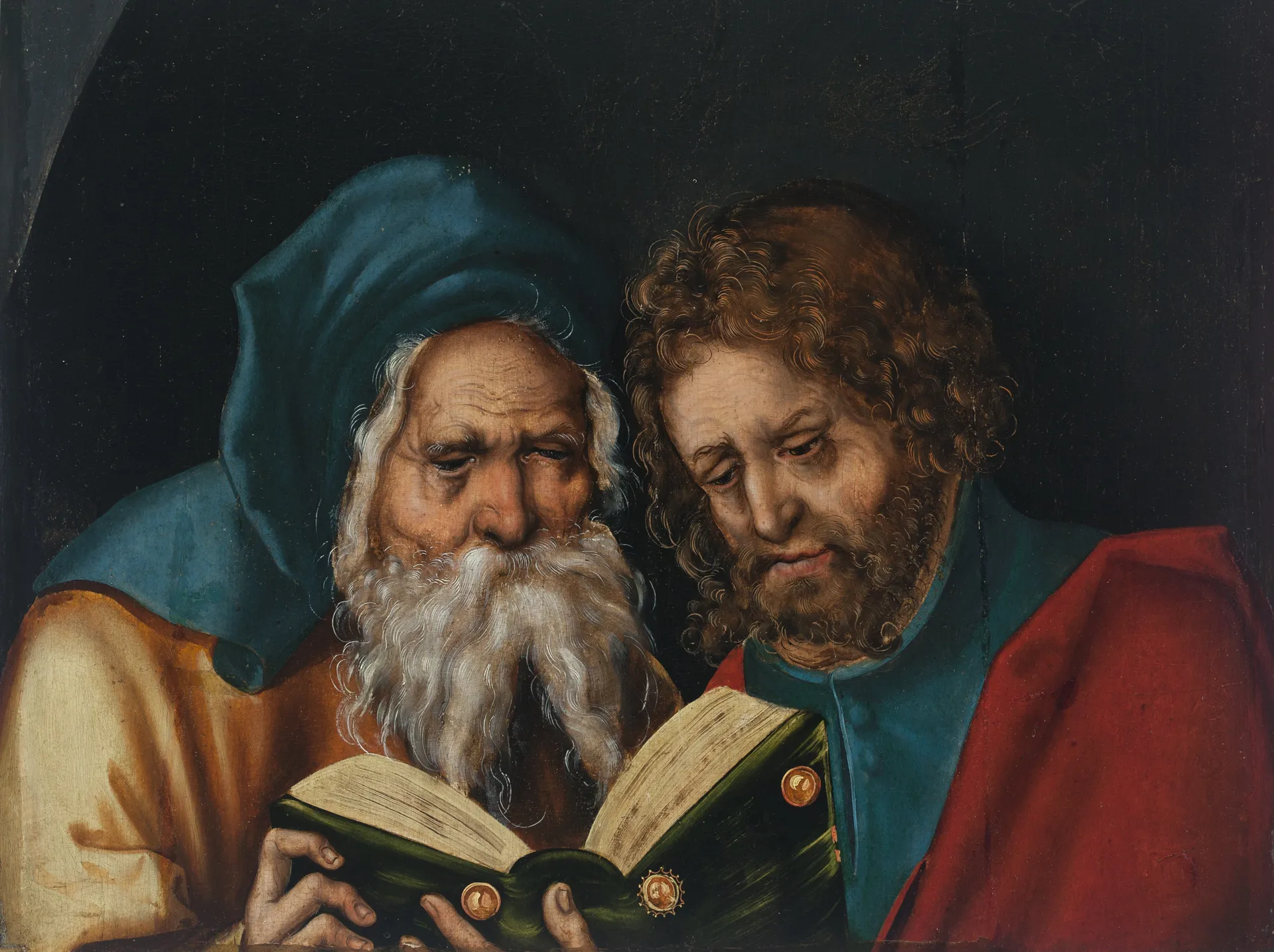

Lassen Sie sich herzlich einladen zu einer Reise auf den Wegen zu Cranach. Folgen Sie den Spuren eines Malers, der nicht nur die großen Themen seiner Zeit in bedeutende Bilder fasste, sondern als Freund Luthers auch ein wichtiger Wegbegleiter der Reformation und damit Teil eines bewegenden Epochenumbruches auf dem Weg zur Moderne war.

Erkunden Sie Cranach-Orte in Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Erleben Sie die Werke des großen Renaissance-Malers in Burgen, Schlössern und Kirchen. Bereisen Sie die wunderschönen Kulturlandschaften Bayerns und Mitteldeutschlands, und folgen Sie der Geschichte der Malerfamilie Cranach in einer Vielzahl von zauberhaften historischen Stätten.

Cranach-Wissen

Lucas Cranach und sein Schaffen rücken immer wieder ins Zentrum wissenschaftlichen Interesses. Hier erhalten Sie nicht nur einen Überblick über aktuelle Projekte, Fragestellungen und Publikationen, sondern können im Cranach-Magazin auch direkt Beiträge von Cranach-Expertinnen und Cranach-Experten nachlesen.

Cranach-Erlebnis

Cranachs Kunst lässt sich im Rahmen einer Vielzahl von Angeboten erleben. Wir laden Sie ein, den großen Renaissance-Maler auf den Wegen zu Cranach immer wieder neu zu entdecken.

Cranach-Orte

Lucas Cranach d. Ä. und seine Söhne haben an vielen Orten Spuren ihres Lebens und Wirkens hinterlassen. Vierzehn Städte in Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt laden Sie ein, auf den Spuren dieser Künstlerfamilie zu wandeln. Sie werden bedeutende Werke entdecken und Schauplätze aus dem Leben der Cranachs, Bekanntes und sicherlich auch viel Neues.

Cranach